ホーム > 菓子街道を歩く 関 No.212

|

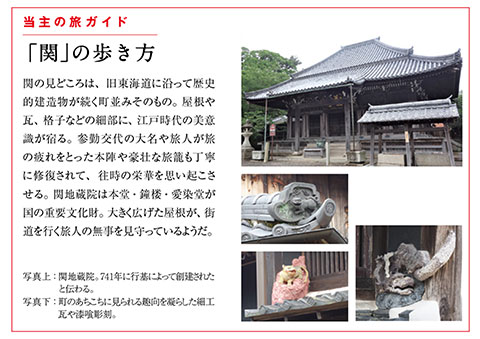

| 三重県亀山市関町のメインストリートには、旧東海道の家並みが続く。観光地でよく見られる商業施設は一切なく、この風景が日常。東西1.8kmが国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。 |

宿場町で三八〇年余

亀山市関宿。その町に一歩足を踏み入れると、タイムトラベルした気分になる。

通りの両側に並ぶのは、江戸後期から明治中期にかけて建てられた200軒余りの町家。出格子に虫籠窓。店先には、ばったり床几、馬をつないだ環金具。屋根には職人が技を凝らした漆喰細工や細工瓦……。歩くほどに、商家の豊かさと遊び心が伝わってくる。

なかでも、瓦屋根付きの庵看板をあげる風格あふれる建物が、寛永年間(1624〜45)創業、銘菓「関の戸」で知られる「深川屋 陸奥大掾」だ。看板の金文字は京都側から見ると「関能戸」、江戸側から見ると「関の戸」と書かれている。旅人に方向を教える粋な工夫だ。

ここに14代目当主、服部吉右衛門亜樹さんを訪ねた。

ご先祖様は、忍者?!

ーー素晴らしい風景のなかにお店がありますね。

服部「ここ関は、江戸時代に整備された東海道の47番目の宿場町でした。西の入口『西追分』で大和街道が、東の入口『東追分』で伊勢街道が分岐しています。当時は参勤交代や伊勢参りの人々で大変な賑わいだったと思います」

ーー宿場町で380年余り。大変な歴史ですね。

「実は、我が家が伊賀忍者・服部半蔵の親戚筋の家系だということが最近、わかってきました。歴史学者の磯田道史さんがうちに残る古文書を読み解いてくださったのですが、先祖が江戸で徳川の忍びを務めていたことや、数年後に故郷に戻り、菓子屋を始めたことが記されていました。

その菓子屋の場所がここです。東海道に面していて、真向かいは徳川家康の御殿。街道を行き交う人々の様子も自然に監視できます。また、今の金額で一つ千円もする高価な菓子を作っていたのも、位の高い人に近づくためのもの。そんなことを考えていくと、菓子屋は忍びの隠れ蓑だったのではないかと思われるんです。

それで先日、うちから向かいに通じる秘密の通路が残っているんじゃないかと、ネット通販で地中探査機を買って調べてみたんです。何も見つかりませんでしたが(笑)」

|

|

|

| 「銘菓 関の戸」。赤小豆の漉し餡を求肥餅で包み、和三盆をまぶした一口大の餅菓子。江戸時代の寛永年間から作り続けている。 | 「深川屋 陸奥大掾」当主、服部吉右衛門亜樹さん。 |

「関の戸」を作り継ぐ

ーーその歴史的な菓子が、関の戸。上品な餅菓子ですね。

「漉し餡を求肥で包み、和三盆をまぶして作っています。今も分量はキログラムではなく、何貫何匁の単位で量るんです」

ーー服部さんも製造に携わっておられるのですか?

「朝3時半に起きて、4時に窯の火を入れて求肥の餅を炊き始めます。同時進行で、餡職人と一緒に、前日から水に浸けておいた小豆も炊きます。でも、この餡は後日の分。その日使うのは、前日か前々日に作って寝かせておいた餡です。8時に餅と餡を包餡の担当に託したら、やっと朝食です」

ーー餅は「関の戸」の命。だから当主の担当なのですね。

「はい。実は2009年に、突然父が倒れて、私一人で餅を作らなければならなくなったんです。それまで毎日、父と一緒に作っていましたから大丈夫だろうと思っていたんですが、何度炊いても餅が餅にならない。

結局、この日は店を閉めて餅を炊き続けました。

ようやく餅らしくなったのは夕方5時過ぎです。情けなくて涙が出ました」

ーー数年、そばで手伝っていても、「関の戸」は作れない。

「ええ。関の戸の作り方は、それまでは全部口伝で、経験や勘がすべてでしたから。でも、この経験から、次の代に伝えていくにはマニュアルが必要だと確信しました。そこで、それから2年間、糖度計や赤外線温度計を使ってデータを取り続けました。

そして分かったのは、代々継承してきた手法が実に理に適っていたということです。あらためて先人たちの偉大さを思い知りました」

|

オキテ破りの新商品

ーーその「関の戸」だけを作り続けてきた店が2012年に『お茶の香 関の戸』を出されました。

「370年ぶりの新商品でしたから大騒ぎでした(笑)。地元への恩返しができたらと、亀山産の伊勢茶を石臼挽きして和三盆と合わせ、関の戸にまぶしたらどうかと考えたんです。関の戸は、求肥のもち米は滋賀県産、餡の小豆は北海道産、和三盆は徳島県産で、地元の食材が何も使われていない菓子でしたので。

ところが、深川屋には『関の戸の味変えるべからず』という掟がありましたので、父は激怒して3カ月、全く口をきいてくれなくなりました。その後、県知事の後押しなどもあって……最後には、伊勢茶と和三盆の配合を父に頼んで決めてもらうことができました。おかげさまで好評です」

|

||

|

| |

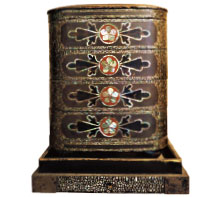

| お茶の香 関の戸 | 御室御所へ「関の戸」を納める際に使った螺鈿(らでん)の井籠(せいろう) | |

軸はぶれずに地元一番で

ーープロフィールを少しご紹介ください。

「1964年生まれです。ここ関で生まれ育ち、漠然と将来は跡継ぎになるのだと感じながら大きくなりましたが、一度は家を離れたいと、高校2年から6年間、カナダのトロントへ留学しました。帰国後は、日本橋三越で2年半勤めました。これでやりたいことは全部やったという満足感を得て、店に入ったんです」

ーー抜群の行動力や柔軟な発想も、そうしたキャリアの中で磨かれた。

「この2年間はコロナで大変でしたが、だからこそ町を元気にと、三重県の土産物を揃えた『関見世 吉右衛門』をつくり、ポップアートを眺めながらコーヒーを楽しんでいただける「茶蔵茶房」をつくりました。古い町で、こんなやんちゃをさせてもらえるのも、町の人が深川屋を認めてくださっているからこそです。

祖母が『13代だ、14代だと言われとるけど、ほんまに続いとんのは、お客様の方なんやに』といつも言っていました。私も肝に銘じています。

次男が後継ぎとして修業を始め、娘と娘婿も深川屋に入ってきました。ぶれることなく『関の戸』を作り続けていてさえくれたら、あとは子どもたちがすることを黙って見守っていこうと思っています」

文・宮崎周文子

|

深川屋 陸奥大掾

三重県亀山市関町中町387

TEL :0595-96-0008

*バックナンバーも、このサイトでご覧になれます。

ぜひ、おいしくて心にしみる「菓子街道」の旅をお楽しみください。

〈深川屋 陸奥大掾の想い〉

「地元一番!」