ホーム > 大垣 No.216

|

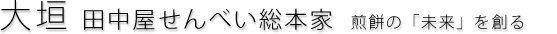

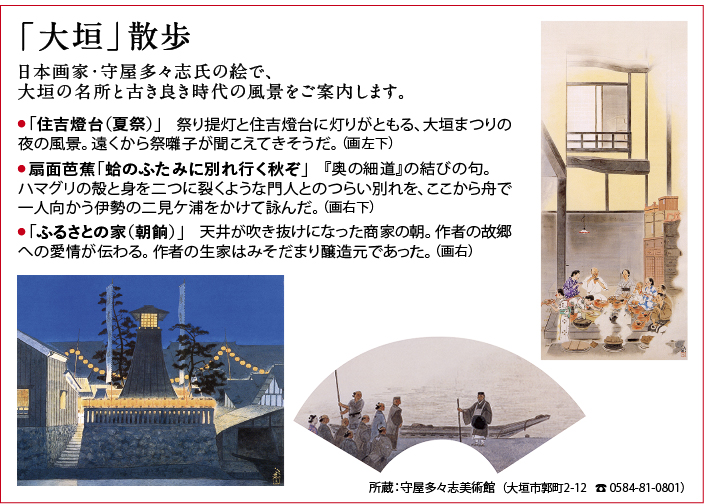

| 大垣城の外濠ともなっている水門川は、昭和初期まで年間1万隻もの舟が行き来した。その川湊を照らす住吉燈台は今、「水の都」大垣のシンボル。川のほとりに「大垣市奥の細道むすびの地記念館」も立つ。 |

文化が集まる町

大垣市は、地下水が豊富なことから「水の都」の異名でも知られる岐阜県の城下町。町の中心部にある大垣城は、関ケ原の戦いで石田三成の本拠地ともなった名城で、外堀の川は揖斐川を経て海に続いている。また、美濃路と中山道という2本の主要な街道も通っており、町は古くから人とモノが行き交ってきた。5月の大垣まつりで巡行される13両の見事な軕は、水の都を潤してきた富と文化の何よりの証しだ。

この町に、安政6年(1859)の創業から煎餅を作り続けてきた「田中屋せんべい総本家」がある。美濃路の脇本陣跡に建つ風情あふれる本店に、6代目の田中裕介さんを訪ねた。

原材料を選び抜く

——代表銘菓の「みそ入大垣せんべい」を焼くいい匂いがしています。創業時からのお菓子ですか?

田中 「創業から9年目、明治元年(1868)に完成したと聞いています。

材料は小麦、味噌、砂糖、ゴマだけで昔も今も同じですが、20年近く前から小麦は岐阜県産のものにしました。店を継続するためには〝有事〟も考えて、主材料の小麦を地元産にすべきだろうと」

——継続のための布石と。

「はい。味噌も8年ほど前から変えました。こちらは市内の味噌店のものを使っていたのですが、品質が変わってきたと感じて、自分で作ることにしました。地元の減農薬・特別栽培米のハツシモで糀を作って……」

——菓子材料には、そういう〝有事〟もありますね。

「材料は、安定供給ができて自分で選び抜いたものを使うという考えです。

砂糖も、昔は上白糖と中ザラ糖を使っていましたが、今は奄美大島の洗双糖と北海道のてんさい糖をブレンドして使っています。甘味がやわらかくなり、カドがなくなったと思います。そして水は井戸水、大垣の名水です」

田中屋せんべい総本家を代表する商品。「みそ入大垣せんべい」。 袋の菓子銘の字は、大垣が生んだ日本画家・守屋多々志氏の筆によるもの。

「田中屋せんべい総本家」社長、田中裕介さん。 1974年、大垣生まれ。青山学院大学経済学部卒。大学時代からスキーのエアリアルの選手としても活躍。3児の父。

煎餅の「ツヤ」

——みそ入大垣せんべいを手焼きしている様子が通りからも見えますが、とても丁寧な作業に驚きました。

「単純作業に見えて集中力が必要です。焼き台に載せる型は14丁から16丁ですので、職人が休まず焼いても1日千枚は焼けません」

——製造過程で一番のポイントは何ですか?

「朝一番に行う、焼き型のツヤ付けです。焼き型に刷毛で油を塗っては焼く作業を3、4回繰り返した後、余分な油を刷毛でスッと吸い取る工程です。ツヤ付けがしっかりできたら、あとは油を差すことはありません。そして、夕方にはツヤを苛性ソーダできれいに取って、一日の仕事が終わります」

ツヤ付けをした焼き型に、そっと生地を流し込み、そっと閉め、焼き台に乗せる。

乱暴な金属音が一切しない、丁寧な手焼きの工程。

百年残る菓子

——菓子作りは、どこかで学ばれたのですか。

「名古屋の美濃忠さんで3年間修業させていただいて、うちに入社しました。27歳の時です」

——家業に就かれて、いかがでしたか?

「店に入って初めて内情を知りました。売上が大きく落ち込んでいる上に借金がある。なにより看板商品である煎餅を、うちで修業して独立した人から買っていました。そこからは、父とバトルの日々です。

結局、入社から7年かけて洋菓子店と喫茶、ファミリーレストランを閉店し、煎餅を自分の店で作るようにしていきました。そして、一方で高品質な煎餅の開発を進めました」

——その代表が「まつほ」。

「はい。まつほができた時、明らかに次元が変わったと感じました。百年残る菓子とそうじゃない菓子があるとするなら、〝これは残る”という手応えです。その後は、次々といい商品が生まれていきました」

——「玉穂堂」のシリーズも評判がいいですね。

「革新的な煎餅だと思っています。香料を全く使っていませんが、食べていただくと爽やかなミントの香りや、しっかりしたコーヒーの旨味がします。

さらに、玉穂堂からは、せんべいびーというブランドも誕生しました。妻が〝素材の安全性にこだわった玉穂堂は子どもにこそ食べさせたい”と言ったことが始まりでした」

——お菓子自体は玉穂堂と同じで、パッケージなどを子どもやお母さん向けの仕様にされたのですね。

「ええ。パッケージデザインは、この十数年ですべて整理し、ばらばらだったロゴも統一しました。ただ、どのデザインも昔使っていた意匠から取ったものなのです。過去には何の資産も無いと思っていましたが、実は宝物がたくさんありました」

|

|

|

| 「まつほ」 | 「せんべいびー」 | |

継続は「好奇心」から

——成果が出るにつれて、先代も安堵されたのでは?

「いや。父は6年前に他界しましたが、最期まで親子でやりあっていました。

ただあとでわかったことですが、新商品が出ると、そこら中で配って満足そうにしていたそうです。地元と僕をつないでくれていたようで、本当に感謝しています」

——未来も楽しみです。

「実は、大垣の山奥に里山カフェを創ろうとしています。これまでやってきたことが活かせる店。そこで米や麦も作りたいと考えています。

この事業も、まったく新たな発想ではなく、何があっても店が継続できる状態を作っておくという考えから生まれたものです」

——田中さんを動かしている原動力は何ですか?

「センス・オブ・ワンダー、好奇心です。お煎餅をもっと深く知りたいとか、こうしたらどうなるんだろうといった好奇心で動いている。そういうことを続けていくことが、生きがいや人生の楽しさにつながると思っています」(了)

田中屋せんべい総本家

岐阜県大垣市本町2-16

TEL :0584(78)3583

http://tanakaya-senbei.jp/

*バックナンバーも、このサイトでご覧になれます。

ぜひ、おいしくて心にしみる「菓子街道」の旅をお楽しみください。