月といえば秋。月は秋の最も嬉しい景物です。ところで、その月が地球に一番近い天体なのですが、実に不思議、神秘的な存在なのです。

月といえば秋。月は秋の最も嬉しい景物です。ところで、その月が地球に一番近い天体なのですが、実に不思議、神秘的な存在なのです。

たとえば、月の裏側は地球から見えない。たしかにいつ見てもお月様では、うさぎが餅つきをしています。しかし地球も公転していますし、月も自転しているわけで、両方が完全に同調していなければ、裏が見えてしまいます。どうして完全に同調できているのか、理由はわかりません。

では完全に月の半分だけしか見えないのかといえば、月は微妙に揺らめいていて、周辺のあたりは裏側も少し覗けるのだそうです。恥ずかしそうに裏は見せないくせに、ちらちらと袖口の裏だけは見せるなんて、実に心憎いしうちではありませんか。

日本人は月が好きです。演歌をひもといても、太陽を歌ったものに比べて月を題材にしたもののほうが断然多いでしょう。でも、昔から月が好きかというと、そうとも言えぬようです。

平安時代の『古今和歌集』では、全1111首のうち、月が登場する歌は31首。約3%に過ぎません。ところが鎌倉時代の『新古今和歌集』では、1980首中、月の歌は300首ですから約15%と5倍に増加しています。日本人は、中世になって、だんだん月が好きになりました。しかも、ただ月が好きというだけではありません。好きな月の姿に変化があります。

平安時代、藤原氏が栄華を極めたのは藤原道長(966〜1027)の時代です。道長は、わが権力の絶大なることを誇って、宴会でこんな歌を披露しました。「この世をば わが世とぞ思ふ望月の かけたることもなしと思へば」。一点の欠けたところもない満月のように、この世はすべてわがもの、と大いに自慢した歌です。月は満月こそすばらしい。これが古代の月のイメージでした。

ところが中世の日本人の美意識を最もよくあらわしている『徒然草』では「花は盛りに 月は隈なきをのみ 見るものかは」といっています。隈なく皓々と照り輝く月は見たくない、というのです。むしろ欠けている月、雲がかかって見えにくい月がよい、という全く反対の月の鑑賞態度があらわれます。

そのことを端的に語ったのが、茶の湯の始祖ともいうべき村田珠光(1423〜1502)です。珠光は月についてこう語っています。

月も雲間のなきは嫌にて候へ (『禅鳳雑談』)

月は雲の絶え間にときどき見えるのがよいので、くもりなく輝いている月は嫌だ、というのです。これが、中世に生まれた日本人の美意識です。

月に村雲、という言葉があります。

むらくもや 月の隈をば はらふらん

晴行くたびに 照りまさるかな 源 俊頼(『金葉和歌集』)

むらむらと集まり散ってゆく雲にさえぎられるからこそ、晴れればまた一段と美しく月は輝きます。ここが大事です。先程述べましたように、隠された月が面白いということは、その背後に、美しく照り輝く月のイメージがあるのです。つまり隠された月と照り輝く月のダブルイメージの面白さです。初めから終わりまで隠れていたのではつまりません。逆に、満月が一人輝いているだけでは曲がなさすぎます。完全な美しさが、何か障りがあって隠されているという表現法を「やつしの美」といいます。

むらむらと集まり散ってゆく雲にさえぎられるからこそ、晴れればまた一段と美しく月は輝きます。ここが大事です。先程述べましたように、隠された月が面白いということは、その背後に、美しく照り輝く月のイメージがあるのです。つまり隠された月と照り輝く月のダブルイメージの面白さです。初めから終わりまで隠れていたのではつまりません。逆に、満月が一人輝いているだけでは曲がなさすぎます。完全な美しさが、何か障りがあって隠されているという表現法を「やつしの美」といいます。

やつれるといえば、病気でゲッソリと痩せてしまった状態ですが、中世の美意識を表現する言葉は「わび」にしても「さび」にしても、本来は、がっくりと落ちこんだ状態であったり、鉄が錆びついて崩れかけている状態に通じる意味であるようにマイナスイメージの場合が多く、その否定的な状態を逆転させて積極的な美意識にとり直したところに中世日本の独自性がありました。

「やつし」も同じで、それ自体は嬉しい言葉ではないのですが、やつれる前の本来の美しさと重ね合わせることで、イメージが大きく拡がってゆくところがあります。

民芸運動の創始者、柳宗悦の言葉に「秋サブ夏ヲヘテ」という一句があります。夏の暑さに負けぬあつい情熱、はちきれんばかりの元気。それがあればこそ、秋の静寂の美が心の底から楽しめます。この「サブ」は淋しいという意味だけでなく、「さび」という美と、それをよしとする生き方を意味しています。

民芸運動の創始者、柳宗悦の言葉に「秋サブ夏ヲヘテ」という一句があります。夏の暑さに負けぬあつい情熱、はちきれんばかりの元気。それがあればこそ、秋の静寂の美が心の底から楽しめます。この「サブ」は淋しいという意味だけでなく、「さび」という美と、それをよしとする生き方を意味しています。

中秋の名月を、皆さんはどんなふうに楽しまれるでしょうか。鑑賞のスタイルはさまざまです。皓々たる月を見る方も、雲の間に月を見る方も、はたまた雨雲に閉ざされて全く見えぬ月を心に思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。それぞれに月の楽しみ方があります。その時、目の前の月ばかりでなく、その対極にある月をイメージしていただくと、ますます月は美しく見えるのではないかと思います。

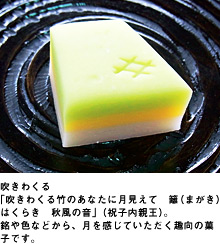

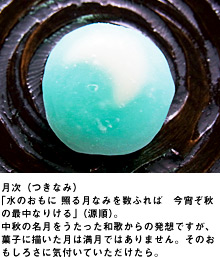

月はお菓子にとって欠くことのできないモチーフです。月に波、月に千鳥、月に雁と、いろいろ月の菓子はありましょう。さらに月は見えないけれど、銘やデザインの中に月が隠されているお菓子も少なくありません。見えない月を探す楽しみも日本文化の楽しみ方の一つかもしれません。

■菓子製作:佐藤慎太郎(乃し梅本舗 佐藤屋/山形県山形市)

熊倉功夫

1943 年、東京生まれ。国立民族学博物館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授、(財)林原美術館館長、静岡文化芸術大学学長。茶道史、料理文化史を中心に幅広く日本文化を研究。主な著書に『日本料理の歴史』(吉川弘文館)、『文化としてのマナー』(岩波書店)、『近代数寄者の茶の湯』(河原書店)、『茶の湯の歴史――千利休まで』(朝日新聞社)、『小堀遠州茶友録』(中央公論新社)、『後水尾天皇』(中央公論新社)ほか多数。