今年も桜の季節がめぐってきました。去年は大震災の余波で、各地の花見の行事が中止されて淋しい思いをいたしましたが、今年は無事に迎えられそうです。

今年も桜の季節がめぐってきました。去年は大震災の余波で、各地の花見の行事が中止されて淋しい思いをいたしましたが、今年は無事に迎えられそうです。

日本中が悲しみにくれている時に花見でもなかろう、という気分は当然ですが、花見の本質からいうと、ドンチャン騒ぎが花見の目的ではありませんから、中止すればそれで終りというものでもないと思います。

桜は特別の木です。梅が満開になっても、あるいは藤の花の下でも花見の宴は開きません。なぜ桜の花の下でだけ、花見の宴が開かれるのでしょうか。桜は神の木だからです。

サクラのサは、農耕の神様のことです。苗代をかき、水田の準備が整う頃、サの神は山から里へ降りてきます。その時節のものには、サの字がつきます。サオトメ、サナエ、サツキ……。

サクラのクラは、漢字を当てますと「坐」。神のいますところ、という意味です。京都に岩倉という地名がありますが、これは御神体が岩である神がいますクラ「イワクラ」です。秋田県の横手地方の、小正月の子どもの行事に「かまくら」があります。雪でドームを作って、水神さんをおまつりする様子をご存じの方は多いでしょう。あの「かまくら」も「神坐」からきた言葉です。というわけで、サクラはサの神がいます神木ということになります。

「山煙る」というように、新芽が出て山全体がボーと煙るように感じられる早春。やがてそのうち山裾にパッと白い桜の花が咲きますと、いかにも春の農耕の神が到来した、と古代の人々が感じたのも、よくわかります。さあ、田を耕さねば、と思うのでしょう。地方によっては桜より先に咲く辛夷のことを「田打ちざくら」とも呼ぶようです。

里に降り立った神様には、今年の豊作を約束してほしい。それには神様を十分もてなして機嫌よくお過ごし願わねばなりません。まず神様に一献差し上げ、よい気持ちになっていただきましょう。せっかくですから芸能も楽しんでいただきましょうと、おもてなしする我々も神様と共に飲み食い、歌の一節もお聞かせするという具合で花見の宴は盛り上がります。自分たちの楽しみと考えてはいけないのです。神人共食という祭礼の本質がここに極まったと考えるべきなのです。

里に降り立った神様には、今年の豊作を約束してほしい。それには神様を十分もてなして機嫌よくお過ごし願わねばなりません。まず神様に一献差し上げ、よい気持ちになっていただきましょう。せっかくですから芸能も楽しんでいただきましょうと、おもてなしする我々も神様と共に飲み食い、歌の一節もお聞かせするという具合で花見の宴は盛り上がります。自分たちの楽しみと考えてはいけないのです。神人共食という祭礼の本質がここに極まったと考えるべきなのです。

花見というのも、満開の桜、散りゆく桜を鑑賞するのが目的ではありません。本来は、どの方向の桜がよく咲いているか、今年の咲き具合は例年に比べてどうかという花の様子を見て、今年の豊凶、あるいは農耕の計画をたてることにあったのです。花見だけではなく、古代には国見とか山見もありました。日本人は、こうして自然と会話しながら生きてきたのです。

お菓子に話を転じましょう。桜といえば、何といっても桜餅。こんな絶妙なお菓子と葉の取り合わせは世界中見回しても日本にしかありません。桜の葉の香り、わずかな塩の味、中に包まれた皮と餡。ああ、春だなあ、と心の底から思える味わいです。

私は関東の人間ですので、四〇年前に京都へ移り住んで、小麦粉を薄く焼いた皮の桜餅がないのに驚きました。すべて道明寺粉で餡を包んでいるのです。道明寺粉の桜餅も風情がありますが、子どもの頃からの習慣で、あっさりとした小麦粉の皮の桜餅でないと桜餅を食べた気がしません。よく話題になるのですが、桜餅の桜の葉は食べるのかどうか。私は食べませんが、古くから両派あったようで、食べても食べなくても、人にとやかく言われることはありません。念のため。

つい桜餅に夢中になってしまいました。桜餅に関連して木の葉で包むお菓子のことも一言。桜餅は江戸時代中期、一七三〇年頃にできたと言われていますが、同じ木の葉でも柏餅と椿餅は、ずっと古くからありました。そもそも木の葉は古代の人にとって食器にもなりました。有馬皇子の歌に

つい桜餅に夢中になってしまいました。桜餅に関連して木の葉で包むお菓子のことも一言。桜餅は江戸時代中期、一七三〇年頃にできたと言われていますが、同じ木の葉でも柏餅と椿餅は、ずっと古くからありました。そもそも木の葉は古代の人にとって食器にもなりました。有馬皇子の歌に

家にあれば笥に盛る飯を

草枕旅にしあれば椎の葉に盛る

とあります。椎の葉ならずとも広い葉であれば食器がわりにするのが、照葉樹林帯に住む民族の知恵。柏もその一つで、本来は「カシグハ(炊ぐ葉)」の意味だと解されます。つまり、ご飯を蒸籠で蒸し上げる時、下に敷いた葉なのでしょう。その名残が柏餅ではないかと思えます。これまた柏の葉の香りと餅の取り合わせが絶妙の一語に尽きます。

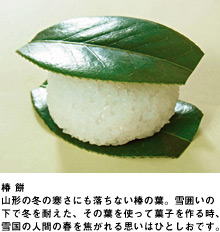

椿餅の椿も照葉樹の典型の一つ。つややかな葉の木ですから「ツ・ハ・キ」です。常緑で、陽に当たるとちょっとテラテラと輝く葉の木が照葉樹です。この照葉樹におおわれた照葉樹林文化の一つが、椿と餅とお茶の文化。お菓子の世界も奥が深いものですね。

椿餅の椿も照葉樹の典型の一つ。つややかな葉の木ですから「ツ・ハ・キ」です。常緑で、陽に当たるとちょっとテラテラと輝く葉の木が照葉樹です。この照葉樹におおわれた照葉樹林文化の一つが、椿と餅とお茶の文化。お菓子の世界も奥が深いものですね。

■菓子製作:佐藤慎太郎(乃し梅本舗 佐藤屋/山形県山形市)

熊倉功夫

1943 年、東京生まれ。国立民族学博物館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授、(財)林原美術館館長、静岡文化芸術大学学長。茶道史、料理文化史を中心に幅広く日本文化を研究。主な著書に『日本料理の歴史』(吉川弘文館)、『文化としてのマナー』(岩波書店)、『近代数寄者の茶の湯』(河原書店)、『茶の湯の歴史――千利休まで』(朝日新聞社)、『小堀遠州茶友録』(中央公論新社)、『後水尾天皇』(中央公論新社)ほか多数。