第二次世界大戦後まもなくは、甘いものが極端に少なくて、私などは降る雪を見て、これが砂糖だったらどんなによいだろう、などと思ったものでした。母方の祖母が亡くなったのは、ちょうど私が小学校へ行く前でしたから、昭和二十三年頃の、そんな時代でした。

第二次世界大戦後まもなくは、甘いものが極端に少なくて、私などは降る雪を見て、これが砂糖だったらどんなによいだろう、などと思ったものでした。母方の祖母が亡くなったのは、ちょうど私が小学校へ行く前でしたから、昭和二十三年頃の、そんな時代でした。

祭壇が設けられ、飾りつけられたその中に、白と緑の打菓子が一つ一つ和紙に包まれて台の上に何段にも盛り上げるように供えられていました。とてもおいしそうに見えたものですから、葬式が終わってお供物が片づけられる時に、ワクワクしながら取り出して口に入れました。それが大失敗。なるほど甘い餡まで入っている上等なものなのですが、強烈なお線香の匂いで、とても食べられたものではありません。思わず吐き出してしまいました。

私が育った関東では、なぜか不祝儀のお菓子は緑色のものが多かったように思いますが、葬式饅頭は茶色の焼き印が押してありました。模様は檜葉の形で、小判形で平たい饅頭でした。それにしても緑と白の打菓子も葬式饅頭も、近頃は全く見ることができなくなりました。

結婚式の菓子も様変わり。結婚式に限らず入学式とか卒業式とか祝いごとの日には、必ずといってよいほど紅白の饅頭が配られたものです。先日も同年輩のメンバーが集まった時、紅白の饅頭が懐かしいね、と嘆いたものです。

結婚式の菓子も様変わり。結婚式に限らず入学式とか卒業式とか祝いごとの日には、必ずといってよいほど紅白の饅頭が配られたものです。先日も同年輩のメンバーが集まった時、紅白の饅頭が懐かしいね、と嘆いたものです。

紅白の饅頭も嬉しいものですが、京都へ来て、旧家の結婚式に出るたびに頂戴する「蓬莱山」にはいつも驚かされます。山のように大きな薯蕷饅頭の餡の中に小さな饅頭が五つ入っていて、それぞれ紅、黄、緑、紫といった色とりどりの餡なのです。大きな饅頭を切りますと中から五色の饅頭の断面が見事にあらわれるという不思議なものです。お菓子屋さんによって銘も異なるようですが、とらやでは「蓬が嶋」と呼んで名物にしています。中山圭子さんの『事典 和菓子の世界』によれば、これは、江戸時代のお公家さんの命銘で、当時は小饅頭が二十個も入っていたといいます。本当に山のように大きかったのでしょう。

蓬莱といえば、正月の蓬莱飾りが連想されます。「蓬莱に聞かばや伊勢の初だより」(芭蕉)というように、神仙のユートピアである蓬莱島を新年の床の間に招き入れる趣向です。結婚式は人生の正月元旦のようなものですから、めでたさの象徴たる蓬莱山を饅頭で表現してみせたのでしょう。いかに甘党の私でも「蓬が嶋」を食べきるのはちょっと難しいくらいたっぷりしたものです。

蓬莱といえば、正月の蓬莱飾りが連想されます。「蓬莱に聞かばや伊勢の初だより」(芭蕉)というように、神仙のユートピアである蓬莱島を新年の床の間に招き入れる趣向です。結婚式は人生の正月元旦のようなものですから、めでたさの象徴たる蓬莱山を饅頭で表現してみせたのでしょう。いかに甘党の私でも「蓬が嶋」を食べきるのはちょっと難しいくらいたっぷりしたものです。

甘いものは贅沢の象徴でしたから、結婚式の引出物には必ずお菓子がつきものでした。簡単な紅白の薯蕷饅頭の一対というものから先の「蓬莱山」まで、饅頭がまず第一の祝儀のお菓子でしょう。

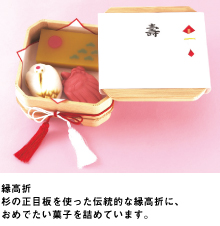

これも最近ほとんど見なくなりました生菓子の詰め合わせも楽しいものでした。松竹梅などの意匠を凝らした大きな羊羹がデンと置かれて、手前に練り切りで梅とか竹を形どった大きなお菓子が二個入って、杉の立派な角切りの縁高に紅白の紐がかけられている豪華極まりないお菓子です。時として梅、竹の形の練り切りの代わりに、求肥製の鶴とか卵とか、まことにおめでたい意匠のもので、菓子帖にはすばらしいデザインが残されています。子どもの頃は、このお菓子が何よりも嬉しくて、今でも杉の木箱の香りが鮮やかに蘇ります。もっとも今これを頂戴したら食べ切れないで困ることでしょう。ですから結婚式の引出物から消えてしまいました。もうちょっと小ぶりにして復活したいものです。

地方にも独特の祝いのお菓子があります。金沢で出合ったのは、糸巻きのように千筋に化粧した紅い練り切りと白のそれを市松に箱に詰めたお菓子でした。銘は「友白髪」とも聞きました。とても品のよいもので、昭和時代の早い頃、結婚式の引出物にしたとも伺いました。

地方にも独特の祝いのお菓子があります。金沢で出合ったのは、糸巻きのように千筋に化粧した紅い練り切りと白のそれを市松に箱に詰めたお菓子でした。銘は「友白髪」とも聞きました。とても品のよいもので、昭和時代の早い頃、結婚式の引出物にしたとも伺いました。

甘いものといえば、お菓子ではありませんが、砂糖を鯛の形に固めた「芽出鯛」という引出物も使われたものです。これも今では考えられぬほど砂糖が貴重だったからで、結婚式の帰途、引出物の重さに思わず顔をしかめる原因の一つにもなりました。

冠婚葬祭という人生の一大事。昔風にいえば一生に一度のことですから、何もかも張り込んで贅沢にと思えばこそ、甘いお菓子がその主役の一角を担ったというわけです。そして意匠に、たっぷりとお祝いの気持ち、あるいは弔意を表すことができるのも、日本のお菓子ならではの特徴でした。

| 写真協力 |

| 焼きまんじゅう:菓子舗 間瀬(静岡県熱海市) |

| 紅白饅頭、縁高折、蓬が嶋:とらや(東京都港区) |

熊倉功夫

1943年、東京生まれ。国立民族学博物館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授、静岡文化芸術大学学長。茶道史、料理文化史を中心に幅広く日本文化を研究。主な著書に『日本料理の歴史』(吉川弘文館)、『文化としてのマナー』(岩波書店)、『茶の湯の歴史――千利休まで』(朝日新聞社)、『小堀遠州茶友録』(中央公論新社)、『後水尾天皇』(中央公論新社)、『茶の湯日和』(里文出版)ほか多数。「和食」文化の保護・継承国民会議(平成25年7月に「日本食文化のユネスコ無形文化遺産化推進協議会」から名称改変)会長。