ホーム > 和菓子探検(1) 百年前の干支菓子作りの舞台裏 No.213

|

| 右上より時計回りに、羅漢、雌雄、虎礫、まむき、寅字落雁、平安将軍 |

年末から年始にかけて店頭に並ぶ個性豊かな干支の生菓子。いまでは多くの店が取り扱っていますが、大々的に売り出されるようになったのは、実は近代以降のこと(*1)。明治時代初期、宮中の歌会始の勅題(現「お題」)を題材にした菓子を京都の菓子店が創始、やがて干支の菓子とともに新年に売り出すようになったものが広まったといわれます。

新しい年の顔となる菓子を考案するのですからどの店も力が入りますが、兎や羊など可愛らしい動物はともかく、蛇や猪、空想上の生き物である龍をおいしそうに仕立てるのは知恵のいるところです。

現在、製菓の専門誌に写真入りで菓子の作例が掲載されていますが、そうした取り組みは明治時代からありました。

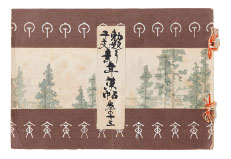

今回は百年ほど前の大正時代、寅年に向けて発行された図案集『勅題干支新年菓帖』二冊を見てみましょう(*2)。大正三年(一九一四)用には、虎の図案が四十点以上掲載されています。「春夢」のように写実的に動物をかたどる以外に、虎杖や虎耳草(ユキノシタの別名)といった植物の意匠、大福帳形の蒸菓子に「初寅」、小判形の落雁で「虎の子」の菓銘を付けたものなど、連想ゲームのようなアイデア勝負の菓子が見えます。

|

|

||

| 虎の子 | 春夢 | ||

|

|

||

| 初寅 「初寅」に大福帳(商家で売買の勘定を記入した帳面)を新調すると商売が繁盛するといわれた。 |

虎杖 | ||

町の菓子店の主人が図案集を手に、新年の看板商品をあれかこれかと悩みながら選ぶさまが想像されます。菓子店向けの本なので、「蒸菓子」「煎餅」などの製法名が記されているのみで、作り方や材料は書かれていません。そのため、実際、どのような菓子になったのかはわかりませんが、各店が創意工夫し、素敵な菓子に仕上げたことでしょう。

|

|

|||

| 『勅題干支新年菓帖』 巻二十五(1925) | 『勅題干支新年菓帖』巻十三(1913) | |||

| それぞれ勅題と寅年にちなんだ凝った装丁になっている。 | ||||

着眼の意外性で楽しませる一方、有職故実や故事に基づいた格調高い菓子も。矢の刺さった岩をかたどった「臥虎石」は、草原の石を虎と思い込み、矢を射ると、石に矢が立ったという中国の故事にちなんだ意匠です。一心を込めて事を行えばかならず成就することのたとえで、「一念巌をも通す」の語もあり、年頭にふさわしい菓子といえます。

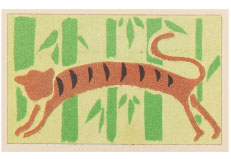

大正十五年用には、縁高折の図案が掲載されており、当時の需要の多さを実感できます。「真達羅」のような伝統的な三ツ盛に対して、「山の君」には「洋菓」と書かれているので、デコレーションケーキなのかもしれません。

大正三年用に比べ、虎の姿は抽象化されたものが多く、可愛らしい感じも。しかし、「電目」「神虎」のように立派な菓銘が付いており、そのギャップが面白いですね。

|

|

||

| 臥虎石 矢は楊枝を使うとある。 |

タイガー煎餅 横文字のものも。 |

||

|

|

||

| 真達羅 右下はこの年の十干(じっかん)「丙」(ひのえ)の文字。 |

山の君 | ||

令和四年にも、いろいろな虎の菓子が販売されます。現代の職人がどのように題材を捉え、表現するか、ご注目いただけたらと思います。

今年の干支は「壬寅」。生命力にあふれた、成長の年といわれます。読者の皆様にとりまして、ますます良い年となりますよう願っております。

所 加奈代(虎屋文庫 研究員)

*1 江戸時代の史料にも、兎や鶴亀ほか動物意匠の菓子は見られるものの、主に吉祥としての題材であり、干支を意識したものではない。

*2 『勅題干支新年菓帖』は、明治三十四年(一九〇一)に創刊。翌年の寅年向けの内容だった。以降、四十年にわたり刊行。戦中の中断を経て、昭和三十年(一九五五)に復刊し、数年間、発行された。

|

|

||

| 虎尾 夏の草、虎尾草をかたどっている。 |

電目 | ||

|

|

||

| 負嵎 虎が山の一角に立て籠もり威勢をはるという意味。 |

神虎 | ||

虎屋文庫のご紹介

昭和48年(1973)に創設された、株式会社虎屋の資料室。虎屋歴代の古文書や古器物を収蔵するほか、和菓子に関する資料収集、調査研究を行い、機関誌『和菓子』の発行や展示の開催を通して、和菓子情報を発信しています。資料の閲覧機能はありませんが、お客様からのご質問にはできるだけお応えしています。HPで歴史上の人物と和菓子のコラムを連載中。

お問い合わせ

TEL:03-3408-2402

FAX:03-3408-4561

MAIL :bunko@toraya-group.co.jp

URL:https://www.toraya-group.co.jp/