ホーム > 和菓子探検(6) きんとん秘話 黄色い団子からそぼろ状の菓子へ No.218

餡玉に餡のそぼろをつけたきんとん(*1)は、茶席の主菓子の定番です。中も外も餡の、いわば餡の塊ですが、こし、小倉、白餡などの餡玉と、そぼろの餡の組み合わせによって、切り口の色の対比や味の変化が楽しめます(図1)。

図1 きんとん製『遠桜』の製造風景/とらや

1. 着色した白餡を漉し網にかけてそぼろを作る。 2. 餡玉に竹箸でそぼろをつける。

※実際には手袋を着用して製造。

十六世紀にはすでに茶会の菓子に使われていましたが、『日葡辞書』(一六〇三)に「中に砂糖の入った、ある種の円い餅」と記されているように、どうやら最初はそぼろつきの形ではなかった模様。ちなみに、この餅タイプのきんとんについて、伊勢貞順の作法書『酌並記』(一五三二〜七〇)に、人前でうかつに食べると、中の砂糖が飛び出して顔にかかるので要注意、端を少し食いちぎり砂糖を出してから食べるのが良い、と小籠包のような食べ方が提示されており、面白いです。

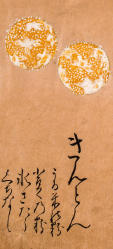

形については、後年の元禄八年(一六九五)に作られた虎屋の菓子見本帳に絵図があり、黄色の丸い菓子として描かれています。また、原材料が書かれた見本帳からは、クチナシで着色した餡入りの新粉団子だったことがわかります(図2)。きんとんは、漢字で「金団」と書き、かつては黄色(金色)の餅や団子の類だったのです。

|

|

|

| 図2 団子状のきんとん 「御菓子之畫圖」(1707)より 虎屋黒川家文書 |

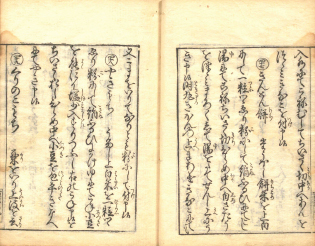

図3 『古今名物御前菓子秘伝抄』(1718) 国文学研究資料館撮影・味の素食の文化センター蔵 「きんとん餅」の製法が書かれている。 |

江戸時代中期の、版本としては初めての菓子製法書『古今名物御前菓子秘伝抄』(一七一八)によると、餅生地で砂糖を包み、茹でて、きな粉や胡麻をまぶすとのこと(図3)。そして『古今名物御前菓子図式』(一七六一)になると、白餡を黄色の新粉生地で包み、ささげの漉し粉をつけた「大徳寺きんとん」が登場します(*2)。餡玉に餡をつけるあたり、今の形に近づいてきた気がしませんか。

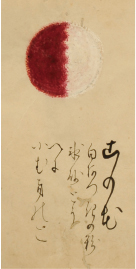

さらに時代が下り、虎屋の文政七年(一八二四)の見本帳に、現在と同様のそぼろをつけたきんとんが見えます(図4)。

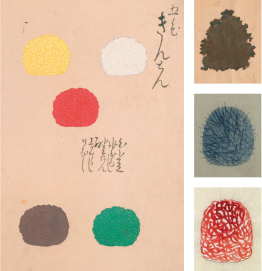

また、江戸の菓子屋による製法書『菓子話船橋』(一八四一)の「紫きんとん」にも、「上餡を裏漉にして、そぼろにかけるなり」と書かれているので、江戸時代後期には現在のスタイルになったといえるでしょう。見本帳には図5のように多色のきんとんが並んでいて楽しいですが、それ以上に、そぼろの描き方がさまざまで目をひきます。描き手の個性という面もあるでしょうが、実際、現代でも、そぼろの固さや太さは店ごとに異なります。一般に、京都は口どけの良い柔らかなそぼろを好み、東京では餡に寒天を加え、つや感をもたせたそぼろを作る店が多いのだとか。

|

|

|

| 図4 木の花「御菓子繪圖」(1824)より 虎屋黒川家文書 輪郭の描写からそぼろの菓子とわかる。 |

図5 江戸時代の菓子見本帳に描かれたそぼろのきんとん 右上から 黒金頓「御蒸菓子図」より 国立国会図書館蔵 青金飩「御菓子譜」より 同志社女子大学図書館蔵 紅金頓「菓子絵図帳・塩瀬山城」より 吉田コレクション 五色きんとん「御菓子雛形」より 国立国会図書館蔵 |

名店の技法を紹介したプロ向けの製菓本を見ると、そのつけ方に多様な表現があることに気づきました。「つける」以外に「着せる」「のせる」、さらに「箸数少なくざんぐりかけるのがよく」「箸使いに気を配り、餡種にふんわりと軽くつける」「念入りに餡玉に植えつける」といった具合で、その店のきんとんの特徴を感じさせます。熟練の職人はササッと手早くつけていきますが、まんべんなく、丸くなるようにするのは、簡単そうに見えて難しいもので、そぼろの目をつぶさないよう、先端の細い竹箸を使います。さらに手になじんだ自分専用の箸を持っている職人もいるほど。手ごしらえで形作る和菓子の魅力が、そぼろ一つ一つに詰まっています。

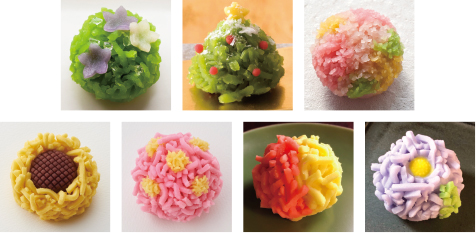

図6 さまざまなきんとん

上段右から

「春麗」「クリスマスツリー」「乱桔梗」/鶴屋𠮷信

下段右から

「残菊」「梢の錦」/三友堂

「下田の春」「向日葵」/とらや

参考 『和菓子技法』第三巻、主婦の友社、一九八九年。

*1 「きんとん」には、おせちに欠かせない料理のきんとん、岐阜県名菓の茶巾絞りの栗きんとんなどもある。

*2 同書には、白餡を餅生地で包み、その上をさらに白餡で丸く包むとの製法も紹介されている。

所 加奈代(虎屋文庫 研究員)

虎屋文庫のご紹介

昭和48年(1973)に創設された、株式会社虎屋の資料室。虎屋歴代の古文書や古器物を収蔵するほか、和菓子に関する資料収集、調査研究を行い、機関誌『和菓子』の発行や展示の開催を通して、和菓子情報を発信しています。資料の閲覧機能はありませんが、お客様からのご質問にはできるだけお応えしています。HPで歴史上の人物と和菓子のコラムを連載中。

お問い合わせ

TEL:03-3408-2402

FAX:03-3408-4561

MAIL :bunko@toraya-group.co.jp

URL:https://www.toraya-group.co.jp/