ホーム > 資料に見る和菓子 第一回 No.196

|

虎屋文庫は、和菓子に関する資料収集や調査研究を長く続けてまいりました。今号から始まる連載では、これまでに出会ってきた資料をご紹介しつつ、歴史の中の和菓子の姿を見ていきたいと思います。

菓子をめぐる資料は、木型や焼印などの製造道具、製法書、見本帳(デザイン帳)、錦絵、広告や器など多岐にわたりますが、今回は双六をとりあげます。

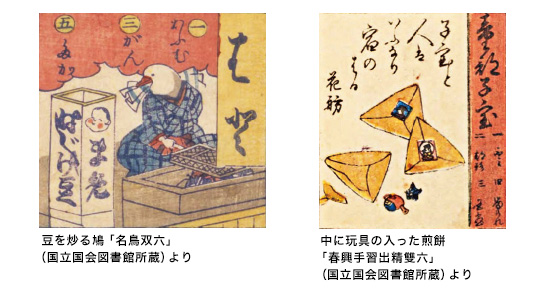

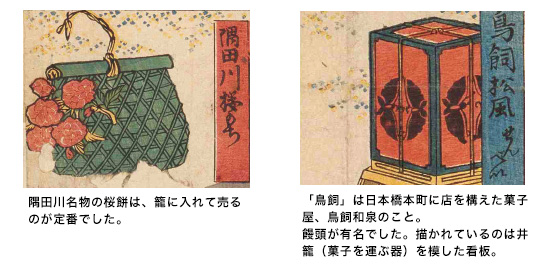

江戸時代、双六は身近な娯楽のひとつで、旅や出世を代表に、役者や食べ物など、さまざまな題材で作られました。菓子屋が正月に配るため、著名な画工や作家に依頼して、趣向を凝らすことも。現在は、デジタル画像を公開している図書館や博物館も多く、居ながらにして膨大な数の作品を眺めることができます。探してみると、子どもをテーマとした双六に、菓子をほおばる子の姿が見られたり、鳥尽くしの双六に、鳩のはじけ豆売りの姿があったり、思いがけないところにも菓子が見つかるものです。

菓子が多く登場する題材といえば、やはり「名物」でしょうか。

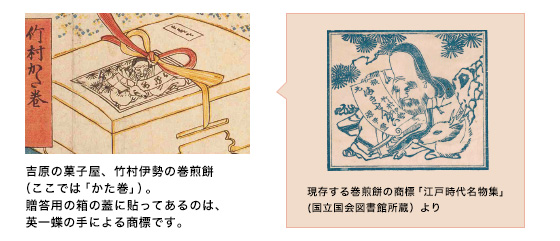

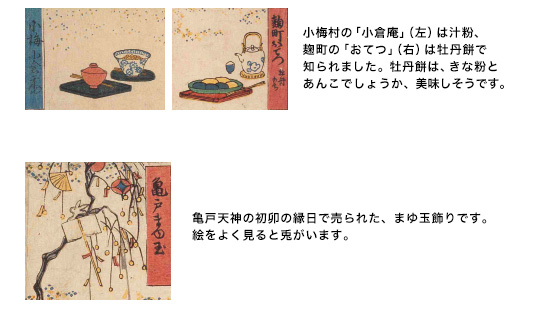

ここに紹介する「新板大江戸名物双六」もそのひとつ。右下の振り出しから左上の上がりまで順番に進んでいく「回り双六」です(出た目によって次の場所が決まるタイプを「飛び双六」といいます)。

では、さいころを振って駒を進めるつもりで、登場する江戸の甘味をたどってみましょう。

このほか淡島屋の軽焼、名店・鈴木越後の羊羹、淀橋の水飴があって、38マス中、菓子関係が9個と、江戸の庶民の暮らしが、菓子なくしては語れなかった様子がうかがえます。皆で遊んでいるうちに、きっと食べたくなったことでしょう。現代版全国銘菓双六などを作っても楽しそうですね。 (研究主幹 今村規子)

虎屋文庫のご紹介

昭和48年(1973)に創設された株式会社虎屋の資料室。虎屋歴代の古文書や古器物を収蔵するほか、和菓子に関する資料収集、調査研究を行い、展示の開催や機関誌『和菓子』の発行を通して、和菓子情報を発信しています(現在、展示会は休止中)。資料の閲覧機能はありませんが、お客様からのご質問にはできるだけお応えしています。

HPで歴史上の人物と和菓子のコラムを連載中。

お問い合わせ

TEL:03-3408-2402 FAX:03-3408-4561

Mail:bunko@toraya-group.co.jp

URL:https://www.toraya-group.co.jp/