ホーム > 資料に見る和菓子 第十三回 No.210

「錦絵」とは、江戸時代中期以降広まった多色摺りの木版画のこと。美術品としてはもちろんのこと、江戸時代の風俗を知る史料としても高く評価されています。今回は、菓子を売る様子を描いたものを見ていきましょう。

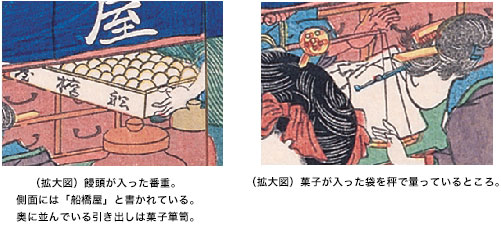

重厚な黒漆喰の壁に、「御菓子司」と書かれた看板。いかにも大店の雰囲気が漂います。この店は江戸深川佐賀町にあった船橋屋織江。江戸屈指の菓子屋として知られていました。買い物を終えて出てきたところでしょうか、店の前には菓子箱を手に持った客が立っています。店内には干菓子などを収めた菓子箪笥が置かれ、番重(菓子を保管・運搬する重ね箱)もあちこちに積まれています。店員は饅頭が入った番重を運んだり、袋に入った菓子を秤で量ったり。忙しく働いている様子がうかがえます。

また、上がり框に腰をかけ、話をしている客もいます。姿は見えませんが相手をしている店員がいるようです。上菓子(白砂糖を使った上等な菓子)を扱う船橋屋のような店では、店頭販売のほか、結婚や長寿祝い、法事等に合わせて菓子を作る受注販売などを行っていました。この客も、大切なときに使う菓子の相談に来ていたのかもしれませんね。

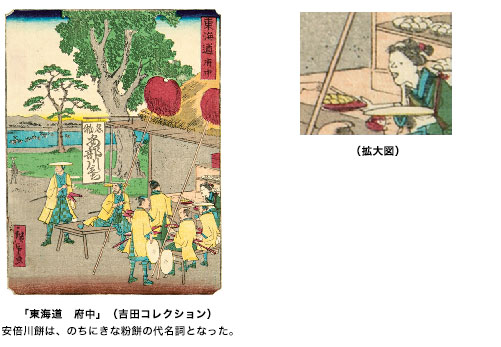

各地を結ぶ街道の茶店では、餅や饅頭などさまざまな菓子が売られましたが、なかには旅人たちの評判を得て名物になったものもあります。

東海道・府中(静岡県)で売られた安倍川餅もその一つ。茶店を描いた錦絵には、縁台に座っている客に店の女性がきな粉をまぶした餅を差し出している様子が見られます。奥の棚に置いてあるのは、皿にのった白い餅。次々にやってくる客に素早く出せるよう用意しているのでしょう。いかにこの店が繁盛していたかがうかがえる一枚です。

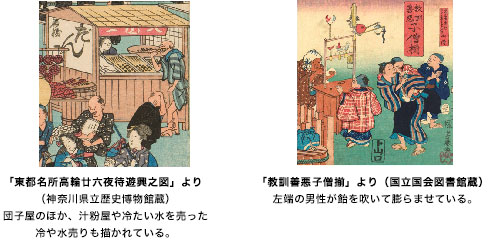

祭礼や縁日、人が集まる市中を題材にした錦絵では、団子や汁粉などを気軽に立ち寄って食べられる屋台がしばしば見られます。左上は、江戸高輪での「二十六夜待(※1)」の様子を描いたもの。人々が行き来している向こう側、屋台の前で男性がおいしそうに団子を頬張っています。屋台の側面には大きく「舂抜(※2) だんご」の文字が書かれていますが、遠くからでも客の目を引くようにという工夫なのでしょう。

子どもに人気だったのが、飴細工や新粉細工(※3)といえます。飴細工は今でも縁日などで見かけますが、江戸時代には葭の茎の先に飴をつけて息を吹き、風船のように膨らませながらかたちを作ることもありました。注文を聞いて鳥や動物などをたちどころに作るため、子どもたちには手品のように見えたかもしれませんね。

各地を結ぶ街道の茶店では、餅や饅頭などさまざまな菓子が売られましたが、なかには旅人たちの評判を得て名物になったものもあります。

東海道・府中(静岡県)で売られた安倍川餅もその一つ。茶店を描いた錦絵には、縁台に座っている客に店の女性がきな粉をまぶした餅を差し出している様子が見られます。奥の棚に置いてあるのは、皿にのった白い餅。次々にやってくる客に素早く出せるよう用意しているのでしょう。いかにこの店が繁盛していたかがうかがえる一枚です。

森田 環(虎屋文庫 研究主査)

※1 旧暦一月と七月の二十六日に月の出を拝む行事で、気候が良いためか江戸時代には七月の方が盛んだった。江戸では海に面した高輪や品川が月を拝むのに良いとされ、多くの人々が集まったという。

※2 よく搗いて作った、の意。

※3 新粉(うるち米の粉)の生地を色付けし、飴細工と同様に、動物などを作ったもの。

虎屋文庫のご紹介

昭和48年(1973)に創設された、株式会社虎屋の資料室。虎屋歴代の古文書や古器物を収蔵するほか、和菓子に関する資料収集、調査研究を行い、機関誌『和菓子』の発行や展示の開催を通して、和菓子情報を発信しています。資料の閲覧機能はありませんが、お客様からのご質問にはできるだけお応えしています。HPで歴史上の人物と和菓子のコラムを連載中。

お問い合わせ

TEL:03 - 3408 - 2402

FAX:03 - 3408 - 4561

Mail:bunko@toraya-group.co.jp

URL:https://www.toraya-group.co.jp/